Dr. Harald Keunecke | Principal Scientist Phytopathology Services

Faszinierende Pathogene:

Pilzkrankheiten auf der Spur.

Sie zersetzen organisches Material, unterstützen die Bodenbildung und sind unverzichtbar für das Pflanzenwachstum: Pilze sind faszinierende Lebensformen und ein zentraler Bestandteil unserer Ökosysteme. Doch als phytopathogene Erreger können sie in der Landwirtschaft auch enormen Schaden verursachen. Schätzungen zufolge gehen bis zu 30 Prozent der weltweiten Ernten durch Pilzinfektionen verloren. Für Pflanzenzüchtungsunternehmen ist es daher essenziell, Pilze durch Forschung besser zu verstehen.

Höhere Temperaturen, häufigere und intensivere Niederschläge sowie geschwächte Pflanzen – der Klimawandel schafft vielerorts Bedingungen, unter denen Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und insbesondere Pilze bestens gedeihen. Gleichzeitig stehen chemische Pflanzenschutzmittel nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Daher gewinnt die Entwicklung resistenter oder toleranter Sorten zunehmend an Bedeutung – ebenso wie die gezielte Erforschung jener Pathogene, gegen die diese Sorten gewappnet sein sollen.

Als Teil der KWS „Phytopathologie“ widmet sich die Arbeitsgruppe um Harald Keunecke Pathogenen, die Ertrags- und Qualitätseinbußen bei Zuckerrübe, Raps, Mais, Sonnenblume und Getreide verursachen können. „Wir befassen uns mit Pflanzenkrankheiten, übergeordnet aber mit Pflanzengesundheit“, so der Experte. „Ziel ist es, Züchtung und Forschung bei der Entwicklung widerstandsfähiger Sorten zu unterstützen, die auch unter starkem Krankheitsdruck ihr Potenzial ausschöpfen.“

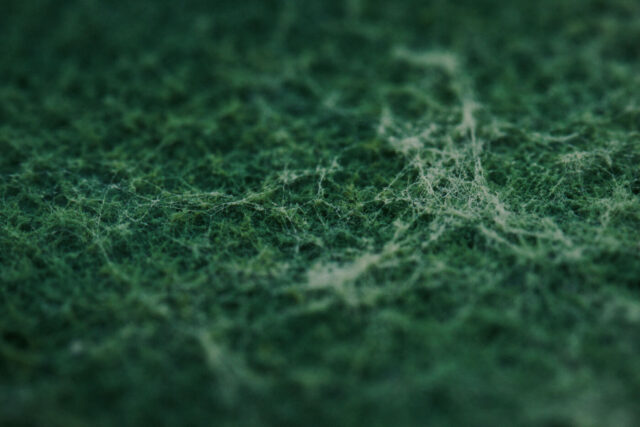

Dauerformen, sog. Sklerotien, des Pilzes Sclerotina sclerotiorum

Fruchtfolge in Gefahr.

Weißstängeligkeit ist eine typische Fruchtfolgekrankheit. Der Erreger überdauert in Form sogenannter Sklerotien im Boden – widerstandsfähige, schwarze Dauerformen, die bis zu zehn Jahre lebensfähig bleiben. Befallene Rapspflanzen zeigen weißlich-graue Flecken mit dunklem Rand, die sich zu einem watteartigen Pilzgeflecht entwickeln. In der Folge reifen die Pflanzen verfrüht ab und knicken um. Eine Ernte ist dann in der Regel nicht mehr möglich.

Pilz mit Langzeitwirkung

Das Team hat stets eine Vielzahl von Krankheitserregern im Blick – wie zum Beispiel den Pilz Sclerotinia sclerotiorum, Verursacher der „Weißstängeligkeit“. Die Krankheit stellt besonders in Mitteleuropa eine große Herausforderung für den Rapsanbau dar und lässt sich bislang nur mithilfe von Pflanzenschutzmitteln eindämmen. Umso intensiver wird bei KWS an genetischen Lösungen geforscht.

„Ein Kernbereich unserer Arbeit ist die Entwicklung von Testsystemen, mit denen wir Pflanzen gezielt unter Stressbedingungen untersuchen können“, erläutert Keunecke. „Für die Weißstängeligkeit arbeiten wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Rapszüchtung daran, ein zuverlässiges Testsystem mit hohem Durchsatz zu etablieren, um Sortenmaterial mit erhöhter Toleranz zu identifizieren. Das ist ein wichtiger erster Schritt hin zu robusten Sorten.“

Blattflecken verursacht durch Cercospora beticola.

Gefährlicher Kreislauf.

Die Infektion der Zuckerrüben mit Cercospora beginnt meist Anfang Juli: Sporen landen auf der Blattoberfläche und dringen in das Blatt ein. Etwa zwei Wochen später zeigen sich erste Symptome in Form kleiner Läsionen mit rotbraunem Rand, die sich später auch auf den Blattstielen ausbreiten und bei starkem Befall ineinander übergehen. In den Flecken entstehen neue Sporenträger, die wiederum Sporen freisetzen – ein Kreislauf, der ohne gezielte Gegenmaßnahmen ganze Bestände gefährdet.

Folgenreiche Blattflecken

Während die Züchtung bei der Weißstängeligkeit noch am Anfang steht, sind für andere Pilzerkrankungen bereits hocheffektive Lösungen verfügbar. Ein besonders bedeutendes Beispiel: die Blattfleckenkrankheit Cercospora, die durch den Erreger Cercospora beticola verursacht wird und zu den größten Bedrohungen im Zuckerrübenanbau zählt.

„Cercospora ist ein weltweites Problem“, erklärt Keunecke, „richtet aber in Starkbefallsregionen wie den USA, Italien, Österreich, Süddeutschland oder Japan besonders großen Schaden an. Unter warm-feuchten Bedingungen kann es zu einer explosionsartigen Ausbreitung kommen.“

Dass die Krankheit heute trotzdem gut kontrolliert werden kann, ist vor allem züchterischen Erfolgen zu verdanken. So bieten KWS Sorten mit der innovativen CR+ Genetik auch bei starkem Befallsdruck eine hohe Widerstandsfähigkeit. In Kombination mit ackerbaulichen Maßnahmen und dem rechtzeitigen Einsatz von Fungiziden lässt sich die Befallsstärke deutlich reduzieren.

Doch auf Erfolgen ausruhen wollen sich die Züchtung und Phytopathologie bei KWS nicht: „Cercospora beticola ist ein sehr anpassungsfähiger Pilz. Das macht ihn für uns als Phytopathologen faszinierend, aber für die Landwirtschaft umso bedrohlicher“, erklärt Keunecke. „Als Pflanzenzüchtungsunternehmen müssen wir die Entwicklungen auf den Feldern immer im Blick behalten und unsere Sorten kontinuierlich weiterentwickeln. Genau diese Dynamik macht unsere Arbeit so spannend.“

Fusarium-Pilze verursachen erhebliche Schäden an vielen Nutzpflanzen.

Investition in die Zukunft

Um dem steigenden Bedarf an phytopathologischer Forschung gerecht zu werden, errichtet KWS am Unternehmenssitz in Einbeck ein kulturartübergreifendes Phytopathologiezentrum. Auf rund 4.600 Quadratmetern entsteht eine hochmoderne Anlage, die der Forschung für die weltweiten Märkte von KWS gewidmet ist.

Bereits in Betrieb ist unsere neue Phytopathologie-Station in Murcia, Spanien, die als zentraler Hub für die phytopathologische Forschung rund um unsere Fruchtgemüsekulturen Tomate, Gurke, Paprika, Melone und Wassermelone dient. Im Fokus des Teams steht die Suche nach krankheitsresistentem Pflanzenmaterial.